Le problème avec les conclusions classiques

Et aussi des solutions concrètes, des tableaux, du style, encore des tableaux, de la promo et quelques actualités...

Bonjour,

Bienvenue dans cette 5e édition de notre newsletter dédiée au Legal Practice Management. Nous approchons les 500 inscrites et inscrits ! Merci à vous de m’accorder ce temps de lecture.

Aujourd’hui, on va faire de la technique de rédaction des conclusions et tenter l’impensable : vous persuader qu’il faut revoir votre méthode de rédaction de ce document.

La pensée :

”Cela fait 3 ans que je relis vos conclusions et voilà les problèmes que j’ai constatés”

Depuis que j’ai créé la méthode RHVisuels de rédaction des conclusions en 2020, j’ai souvent été amené à apporter un second regard sur des projets de conclusions qu’on me soumettait, soit en marge d’une formation, soit dans le cadre de prestations.

J’ai compilé ici les problèmes les plus récurrents, que ce soit sur le document lui-même ou sur sa conception. Ce sont ces problèmes qui m’ont amené à créer les outils qui composent ma méthode.

Et je vais vous en détailler certains.

C’est parti !

5 problèmes avec les conclusions classiques

#1 « Ça prend trop de temps par rapport à ce que c’est payé ».

L’image, c’est vous, votre feuille blanche, une prise de tête pour improviser le plan qui vous semble le plus évident sur le moment et des clients qui poussent les honoraires vers le bas.

Certes, vous avez quelques guides pour créer ce plan : le syllogisme juridique, l’ordre chronologique pour les faits, mais c’est à peu près tout.

Ma conviction : vous ne devriez jamais hésiter sur le plan. Vous ne devriez même jamais hésiter voire sur l’ordre des paragraphes à l’intérieur de ce plan. Votre énergie et votre créativité devraient se concentrer uniquement :

En amont, lorsque vous montez votre PCM et que vous sélectionnez les moyens qui en soutiennent les prétentions (principaux, subsidiaires, en tout état de cause) ;

En aval, lorsque vous peaufinées vos phrases, choisissez le mot juste et accordez parfaitement les éléments extérieurs les soutiennent (pièces et jurisprudence).

On va voir qu’avec la technique de la cartographie du litige, quel que soit le dossier, il n’y a jamais qu’une façon de faire son plan.

#2 « Rédiger les faits, c’est fastidieux».

On liste des dizaines d’événements, on les date, on se contorsionne pour minimiser ceux qui ne vont pas dans notre sens (voire les cacher), et on joue des effets de manche pour gonfler ceux qui nous servent.

Au final, beaucoup de pages, plein de citations en gras, saupoudrées de “Et telle ne fut pas la surprise de Mme B. quand elle reçut…” et de “De manière totalement incompréhensible, la société A. a perduré à réclamer…”

Et le sentiment diffus que tout ça est un peu vain, que ça n’aura aucun effet sur le juge.

On va voir que les faits sont une étape ludique, pour autant qu’on accepte de les monter dans un tableur Excel.

#3 « Le résultat n’est pas fluide »

Ça démarrait bien, mais au final c’est long, ça se répète et ça paraît et poussif.

On relit, on relit.

On retaille ici, ça impacte là.

On relit encore.

Et quand on travaille en équipe, on s’engueule.

On va voir qu’on peut mettre tout le monde d’accord à l’aide d’une matrice de rédaction et de quelques techniques de langage clair.

#4 « C’est moche, ça ne donne pas envie de lire ».

Vous vous mettez à la place du juge qui a 8 jeux de conclusions à lire dans la journée.

Toutes font 40 pages (au mieux !), en Arial 12, écrites sur toute la largeur de la feuille (grands dieux !), avec des titres soulignés (argh !).

C’est paradoxal : le problème n’est pas de faire court. Après tout, ce n’est pas votre faute si le litige est super technique, si les moyens à démonter nombreux et les pièces innombrables. Et votre responsabilité qui est en jeu vous incite à tirer toutes les cartouches possibles (même si sur ce point, il faudrait nuancer la menace).

Le problème n’est même pas qu’il faudrait des schémas ou des pictos.

Le problème, c’est que votre document n’est pas navigable : on ne peut pas le lire en diagonal et dans le désordre, comme on ferait avec un catalogue Ikea (clin d’oeil à celles et ceux qui ont la ref’).

On va voir qu’une belle mise en page, ça sert avant tout à rendre son document navigable. On va voir aussi que c’est simple à réaliser… Tant qu’on a rédigé le matériau dans des tableaux (si si !).

#5 « Le ton sonne puéril » (Ok, ça c’est moi qui le dis)

Ce que je vois, ce sont des écritures dans lequel le client est irréprochable dans tout ce qu’il a pu dire ou faire. A l’inverse, tout ce qu’a pu dire ou faire la partie adverse est méchant, malhonnête, sale, beurk, c*c*…

En nous forçant à jouer les cheerleaders de nos client, nous présentons au juge une version du dossier incomplète, donc improbable, donc suspecte.

Et en plus, c’est épuisant à lire à cause de tous les effets de manche qu’on a ajoutés pour forcer cette version (ce que la Cour de cassation appelle gentiment des « allégations » par opposition aux “moyens”).

On va voir que la complexité humaine dans le dossier, il ne faut surtout pas la raboter, mais l’identifier et la maîtriser. C’est elle qui rend notre version plausible, qui coupe l’herbe sous le pied à la partie adverse et qui améliore notre écriture.

Et ça se fait au travers du storytelling. Et c’est “juste” une histoire d’archétypes.

La méthode RHVisuels

Pour régler ces problèmes, la méthode RHVisuels se fonde sur une boîte à outils :

Démarrer d’une cartographie du litige

Se positionner sur l’un des 7 archétypes de récits

Monter ses fait dans un tableau Excel

Exporter ses faits sous la forme d’un tableau à 3 colonnes

Contrôler ses faits à l’aide des 6 temps du récit

Rédiger la discussion à l’aide de la matrice à 5 temps

Appliquer une mise en forme variée et cohérente

Ces 7 outils-là je vais vous les détailler. Il y en a 3 en plus que j’ai soit déjà traités, soit que je traitera plus tard :

Utiliser le langage clair (j’en parle dans la Newsletter #3)

Se fonder sur les 4 cas d’usage pour les schémas (j’en parler dans la newsletter #4)

Appliquer les règles de base d’une bonne mise en forme (je me le réserve pour une prochaine newsletter)

Démarrer d’une cartographie du litige

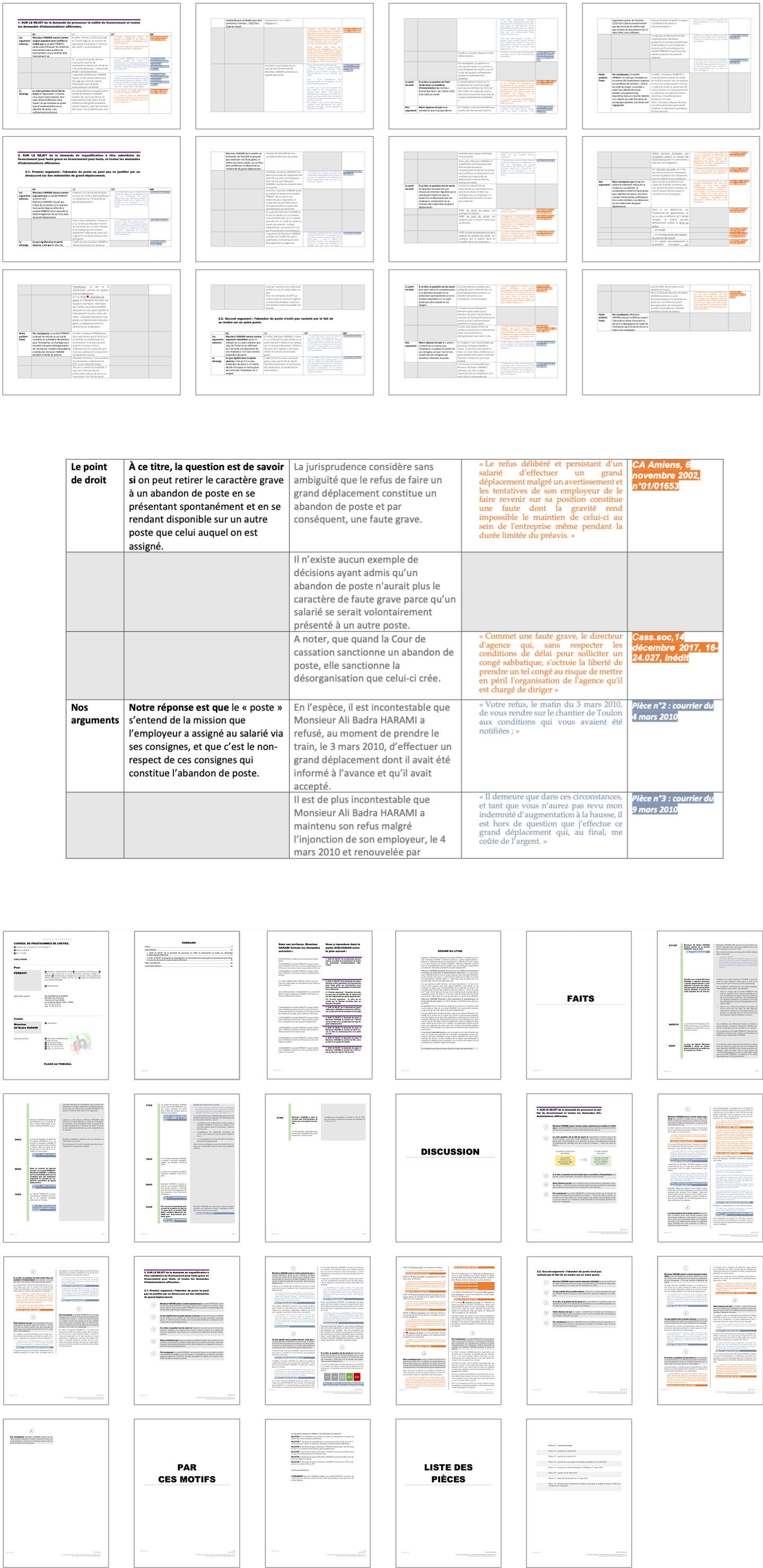

La cartographie du litige nous donne le plan, à tous les coups. Cette cartographie, on la crée avec un tableau sous Word ou, si on est plus aventureu.x.se, on la monte dans un outil de mindmapping (je vous mets des petits visuels d’exemples plus bas).

Pour monter cette cartographie, on commence dans une colonne par rédiger toutes les prétentions du notre “Par ces motifs” (PCM).

Ça veut dire que le PCM, c’est la première chose que l’on rédige. Je vous vois celles et ceux qui, comme moi, partent d’un brouillon de PCM, rédige la discussion et affinent leur PCM en conséquence à la fin (d’où le côté un peu torché de l’affaire).

Là, on commence par le PCM dans sa version finale. Donc on fait a-t-t-e-n-t-i-o-n à ne pas tomber dans le chaudron de Freud, quand on jongle avec les demandes principales, subsidiaires, infiniment subsidiaires, etc.

Une fois le PCM parfaitement posé, on ouvre une colonne à côté, et pour chaque prétention du PCM on formule un ou plusieurs moyens sous la forme d’une phrase exposant le fondement (si on veut faire tradi : “Sur le manquement à l’obligation d’information lié à l’absence d’une étiquette sur le baril de produit livré”).

Ça a l’air évident. Et pourtant.

Combien de fois j’ai vu des prétentions qui ne sont soutenues par aucun moyen ? Ou de moyen qu’on ne saurait rattacher à une prétention claire ? C’est l’intérêt l’exercice du tableau (ou du schéma) : toute prétention a au moins un moyen, et tout moyen n’existe que parce qu’il soutient au moins une prétention.

Parfois, un même moyen va soutenir plusieurs prétentions. Parfois, c’est l’inverse, une prétention est soutenue par différents moyens. C’est pour cela qu’on parle de “cartographie”.

Enfin, on numérote ses moyens (de 1 à… 8, 12, 15, 27… autant que vous en avez), on copie les phrases exposant les fondements et voilà, on a nos titres et notre plan.

Là encore, c’est bête, mais en faisant de tout moyen un titre, sans exception, on s’impose de mettre du texte derrière chacun. Oui, l’article 700 mérite sa partie. Oui, l’exécution provisoire requiert qu’on s’attarde un peu dessus.

Surtout, on s’interdit de reconstruire un plan en prétendant regrouper des moyens dans des grands (I) ou grands (II), (A), (B), etc. On suit scrupuleusement la liste. S’il y a des redites, on utilisera des renvois (“…comme démontré au point 18…”)

100% du temps, avec la cartographie du litige, on détecte des manques ou des incohérences.

Par ailleurs, les juges disent qu’ils font cet exercice (voir la Charte de présentation des écritures signée entre la Cour de cassation et, notamment, le CNB du 30 janvier 2023 et dont je vous ai mis un extrait plus bas). Or d’un point de vue Legal design, ce sont eux nos véritables clients dans un contentieux. Donc autant la leur servir.

Astuces :

Montez la cartographie dans Word. Si vous êtes en défense, reconstituez la cartographie du demandeur et faites correspondre vos moyens aux siens. Si vous voulez pousser le fun jusqu’à monter votre cartographie grâce à un outil de Mindmapping. A ce titre, Mindmeister a cet avantage de pouvoir exporter son mindmapping sous la forme d’un plan dans un document Word, qu’il ne reste plus alors qu’à compléter.

Se positionner sur l’un des 7 archétypes du récit

Maîtriser le storytelling, c’est transformer son dossier en histoire.

Certains experts en littérature soutiennent que n’importe quelle histoire relève de l’un de ces 7 archétypes :

L’affrontement du monstre : une bête féroce s’en prend à une victime innocente. La bête obéit à une pulsion (le requin des dents de la mer, Alien, etc.), on ne peut ni l’expliquer, ni négocier. C’est le type de récit le moins réaliste et, pourtant, c’est celui que choisissent 90% des écritures pour lesquelles on me consulte.

La quête (se prête bien à une situation type David contre Golliath).

De la misère à la richesse (le plus courant dans les dossiers de harcèlement moral en droit du travail).

Voyage et retour (on commence à assumer une part de naïveté du côté de son client).

Le quiproquo (très utile en droit des affaires).

Le drame (le type de dossier où l’on concède la responsabilité de son client mais où l’on se bat sur la contribution de la victime à son propre dommage).

La renaissance (pour les dossiers désespérés).

Le bon archétype nous oriente sur les pièces complémentaires à aller chercher, les prétentions à appuyer et celles qu’il faut se retenir de formuler au risque de se montrer incohérent.

Astuce :

Essayez de résumer votre dossier en quelques phrases en commençant par “c’est l’histoire de…”. Identifiez ensuite à laquelle des 7 catégories du récit cette histoire s’apparente le plus.

Monter ses fait dans un tableau Excel et les exporter sous la forme d’un tableau à 3 colonnes

Regardez le résumé des faits dans les décisions que rendent les juges en première instance. Notez le style.

C’est chronologique, concis, sans effets de manche. Collez à ce style et donnez ainsi au juge du prêt à copier-coller. Ça lui facilitera la vie.

Certes, il y a une subtilité. Parfois, dans les faits, on veut rassurer notre client sur le fait qu’on se démène pour lui avec des “Et telle ne fut pas surprise de…” ou “la partie adverse a fait montre d’une mauvaise foi absolue en répondant que…”. On veut aussi se rassurer en ajoutant des citations (même s’il faudrait les garder pour la discussion). C’est pour cela qu’on va utiliser un tableau, pour disposer d’une colonne “poubelle”.

Pour préparer ce tableau, au brouillon, on écrit tous ses faits dans un tableau Excel. Cet Excel contient les 3 colonnes qu’on exportera, et aussi 2 colonnes de commentaires qu’on gardera pour soi.

Les 3 colonnes qu’on exporte sont structurées ainsi :

✏️ En colonne 1 : on met la date de chaque fait. Ça joue le rôle de repère visuel, pour montrer qu’on passe d’un fait à l’autre. Ça garantit qu’on respecte l’ordre chronologique.

✏️ En colonne 2 : on rédige chaque fait dans sa version courte, prête à copier-coller

✏️ Et en colonne 3 : on s’étale dans cette colonne « poubelle », c’est à dire qu’on y met tout ce qu’on sent le besoin de rajouter mais qui ne pourrait pas se retrouver dans la discussion.

Astuces :

Au moment où on exporte les 3 colonnes dans les conclusions, on prend soin de bien les designer (c’est à dire avec une économie de bordures).

Respecter les 6 temps du récit dans les faits

Si vos faits ne sont pas persuasifs, c’est qu’ils ne s’inscrivent pas dans la structure canonique du récit :

Un état d’équilibre (le calme avant la tempête)

Des faits annonciateurs (oui, même dans un dossier en droit des affaires ou en fiscalité ça marche)

Un élément déclencheur bien identifié (le fait qui met les parties en mode conflit, attention, c’est rarement le même suivant qu’on se place côté défendeur ou demandeur)

Une tentative de revenir à l’équilibre (de la part de notre client et aussi de la part de la partie adverse)

Un climax (le moment où on ne peut plus éviter l’action en justice)

La procédure.

C’est grâce à ces 6 temps que je relève systématiquement des manques éventuels dans les fait sou des incohérences et que l’on trouve des idées de nouveaux éléments à creuser avec vos clients. La preuve dans un extrait d’1min. 40 tiré d’une formation ou j’explique et où j’applique à des exemples tirés de dossiers du cabinet qui m’accueille.

Astuce :

Dans le tableau Excel qui sert à poser ses faits au brouillon, je vous ai dit qu’on gardait 2 colonnes pour des commentaires.

Dans l’une de ces 2 colonnes, on pointe “l’intention” que l’on a derrière un fait. On en profite pour identifier les faits qui marquent l’un des 6 temps du récit et on peaufine leur rédaction pour qu’elle le retranscrive.

Rédiger dans des tableaux, en suivant la matrice à 5 temps, et en tirer une mise en forme variée mais cohérente.

Il n’y a pas que les avocats qui soutiennent des arguments. Les commerciaux, les négociateurs, les managers doivent le faire, et ils bénéficient d’outils beaucoup plus aboutis que ceux que nos formations classiques nous offrent.

Je m’en suis inspiré.

J’ai aussi disséqué de nombreuses décisions de première instance (pour anticiper la façon dont le juge traite les moyens).

En combinant le tout, je suis arrivé à cette recette qui consiste à présenter n’importe quel moyen en 5 temps.

La position de la partie adverse : objectivement, sans la trahir et même quand on est en demande.

Le décalage : on ne répond jamais pied à pied à la partie adverse, on change la question, et on le montre.

Le point de droit : c’est la théorie (la majeure du syllogisme).

La réponse objective : tel que le juge peut la copier-coller dans sa décision (la mineure).

Le coup de griffe : on peut s’en passer, c’est la partie “poubelle”. C’est le seule endroit où l’on s’autorise les effets de manche (pour draguer son client ou influencer le juge, si on y croit).

Au brouillon (je dis bien, au brouillon), montez un tableau pour chaque moyen avec, pour démarrer, 5 lignes (1 ligne par temps) et les colonnes suivantes :

✏️ Niveau 1 : qu’on récupère plus tard pour faire un résumé.

✏️ Niveau 2 : les éléments qui démontrent notre moyen. Le fait de les rédiger dans un tableau permet de s’assurer que l’on n’écrit que ce qui est strictement nécessaire, que l’on ne se répète pas.

✏️ Citations : Si la case est vide, c’est que l’on est en présence d’un « argument » voire d’une « allégation » (et le juge n’est pas tenu d’y répondre). Soit on se met un coup de pied au fesse pour trouver une donnée à faire figurer, soit on assume et on limite la casse.

✏️ Références : on récupèrera la colonne ce qui nous permettra de créer rapidement notre bordereau de pièce voire la liste des décisions citées.

Effet magique : si vous appliquez une mise en forme spécifique à chaque colonne, au moment où vous faites disparaître le tableau pour ne récupérer que le texte (ça se fait en 2 cliques sur Word, lisez le “Point outils” plus bas), vous disposez d’un texte final à la mise en forme variée mais cohérente.

Astuces :

Rédigez dans ce tableau et ajoutez une ligne à chaque fois que vous ajoutez une instance de N1, N2, ou une citation. Pour plus de facilité, sur Word, passez en affichage “web”.

Épilogue…

Ça vous paraît bizarre d’emprunter au storytelling pour rédiger ?

Ça vous paraît bizarre ces histoires de mise en forme “variée mais cohérente” ?

La cartographie du litige, ça résonne comme quelque chose de trop mécanique ?

Vous pensez que ce n’est pas votre rôle que de donner du “prêt à copier-coller” au juge ?

Je vous renvoie dans ce cas à la revue Procédures n°11 de Novembre 2023 où est paru un article intitulé « Comment rédiger ses conclusions pour leur destinataire : le juge ? ».

Je l’ai lu et il va parfaitement dans le sens de ces conseils.

Il est rédigé par 2 avocats.

Et 2 juges aussi.

Et si toutes ces recettes vous intriguent, vous intéressent, et que vous voulez commencer à ouvrir le débat sur une révision de la méthode ancestrale de rédaction des conclusions, laissez un commentaire !

Point outil : Le véritable intérêt des styles dans Word

Si vous rédigez dans une matrice comme je le préconise sans cesse, et si vous me suivez, vous savez qu’il est très facile de passer d’un tableau à un document bénéficiant de la fameuse “mise en forme variée mais cohérente” (pour mémoire, je l’explique dans ce post Linkedin).

Mais si en plus, au moment d’appliquer votre mise en forme, vous avez utilisé la fonction « Styles » de Word, alors là, c’est l’éclate :

👉 Vous pouvez changer l’apparence de votre document en un clic jusqu’à être satisfait.e.

👉 Vous pouvez récupérer les informations rédigées avec le même style pour en faire une liste à part. Par exemple, les pièces citées dans vos conclusions pour les coller dans votre bordereau (faites un passage par un tableau Excel pour supprimer les doublons).

👉 Vous pouvez récupérer les paragraphes en style N1, et produire une synthèse.

Bref, vous avez des super pouvoirs.

Concrètement :

Formez-vous rapidement à l’utilisation des styles en regardant la chaine par exemple de Thom Réo et regardez son tuto sur les styles.

Vous pouvez aussi souscrire au e-learning Legal design chez Side Quest, partie Conclusions où je vous montre un exemple.

Réclame ! 📣

Vous voulez améliorer votre méthode de rédaction de conclusions ?

Il y a les formations :

👉 En E-learning avec Side quest ou en visio live (290 € HT par personne).

Mais il y a aussi (depuis peu) les services :

👉 Je vous aide en one-shot avec l’offre « Second avis ». Travail en amont sur vos écritures (fond et forme) + 1h30 de restitution ensemble (450 € HT).

👉 Je vous accompagne sur la durée avec des points récurrents (1 500 € HT).

Tout ça et encore d’autres choses, c’est sur la (nouvelle) page Services de RHVisuels.

Actualité :

Le 1er décembre : initiation Legal Practice Management aux Carrefour du droit pour Comundi

Une initiation en ligne au LPM d’une heure sur le thème : “Accélérer son travail grâce à l'utilisation des process et aux recours aux outils digitaux”.

Inscriptions : https://www.comundi.fr/formations/carrefour-du-droit.html

Réservez votre 13 décembre après-midi, nous organisons le 6e Pitch Day du Lab EFB de 17h à 20h avec notre partenaire Lexis Nexis !

On se retrouve dans un mois.

On va rester dans la technique. En ce moment, j’accompagne pas mal de services juridiques sur les contrats et les process, on ira peut-être se promener par là. Ou vous montrer comment je me sers de Chat GPT depuis 3 mois…

En attendant, ces conseils sont-ils susceptibles de modifier votre façon de rédiger du contentieux ? Je serais curieux d’avoir votre retour en commentaires.